节目简介

# 吕蒙正寒窑苦读

# 刘氏被逐寒窑

# 吕归途驱逐妻儿

# 宋太宗科举改制

# 吕蒙正状元及第

# 吕蒙正三次拜相

# 后周太祖郭威

# 吕归途任起居郎

# 吕蒙正翰林学士

# 吕夷简幼年受教

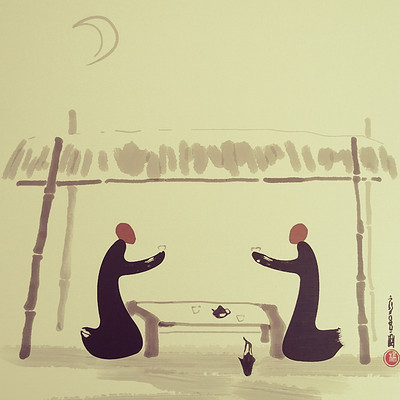

五代十国时期,洛阳吕家因吕归途驱逐妻儿引发家族变故。吕蒙正幼年随母亲刘氏被逐出家门,母子栖身寒窑艰难度日,刘氏坚持气节拒绝向夫家求援,吕蒙正寒窑苦读期间受寺院僧人接济,完成九年学业。

宋太宗推行科举改制扩大取士规模,吕蒙正状元及第获二十万安家费,成为朝廷新晋文臣代表。他主动化解与父亲吕归途的恩怨,将老父接回赡养,展现儒家孝道。吕蒙正翰林学士任上因才干出众受宋太宗赏识,四十六岁首度拜相,力主废除宰相子弟特权,整顿官场风气。

吕蒙正三次拜相经历凸显其政治智慧,任内直言谏诤宋太宗奢靡之风,妥善处理辽国使节人选争议。晚年退居洛阳时提携幼年吕夷简,预言其宰相之才。宋真宗时期,吕蒙正捐资修建永熙陵,临终前仍心系国事,建议皇帝以百姓福祉为念,最终谥"文穆"彰显功绩。

家族兴衰与科举制度贯穿吕蒙正生平,从寒门弃子到位极人臣的历程,既体现五代至宋初社会阶层流动特征,也反映宋代重文抑武政策下士大夫群体的崛起。其母刘氏被逐寒窑仍坚守气节、吕归途任起居郎却家事失序的对比,凸显乱世中家族伦理与个人命运的交织。

评论

还没有评论哦

回到顶部

/

收听历史

清空列表